電子契約とは

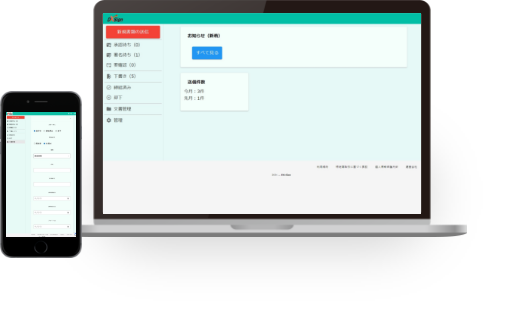

電子契約とはオンラインで完結できる契約締結の方法です。

従来の書面契約では、紙へ契約当事者が押印をする事で契約締結を行います。

一方、電子契約の場合は、電子ファイルへ電子署名を施す事で契約締結を行うことができます。

オンラインで完結できますので、契約締結にかかる時間やコストを大幅に削減することができます。

しかしながら、電子契約での締結の場合の法的効力や証拠力、セキュリティへの不安など、電子契約を検討していく上で気になる方も多いでしょう。

実際に電子契約における法的効力についてはご質問をよく頂戴いたします。

結論としましては、電子署名には書面における押印と同様の法的証拠力が認められております。

このページでは、電子契約について、「法的な効力はあるのか」「証明力はあるのか」「根拠となる法律は」など、法的な観点から解説いたします。

動画で解説!30秒でわかる電子契約の基本

ご紹介した電子契約の仕組みや特長を解説した動画です。合わせてご参照ください。

契約行為における「法的効力」とは?

そもそも契約行為における「法的効力」とはどのように認められるものでしょうか。

まず、契約の「法的効力」について確認してみましょう。

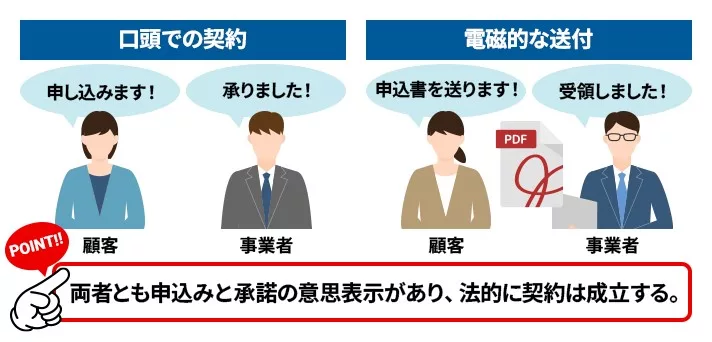

契約は当事者の申し込みと承諾の意思表示があった段階で成立するものです。

紙による契約に限らず、口頭であっても契約は原則として成立いたします。

よって、そもそも「法的効力」についていうならば、口頭であっても書面契約であっても、電子契約であっても法的な効力(契約内容を双方が果たす義務)は発生しているといえます。

根拠となる条文を確認してみましょう。

“契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する”

引用元 | e-GOV法令検索

ここで民法第522条の条文を引用します。

このように民法第522条の定めでは、「申し込みの意思表示」と「相手方の承諾」という2つの要素で成立するものとされております。

“契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。” 引用元 | e-GOV法令検索

更に民法第522条では次のように続きます。

すなわち、書面の有無といった手続きや形式ではなく、契約における申込みとその承諾の有無が重要 となります。

よって契約締結における法的効力は、書面に限らず、口頭でも成立しますし、電子契約のように電子ファイルのやり取りでも認められることとなります。

電子契約の法的効力

前述したように、電子契約で締結した場合も法的に効力が認められる(契約は成立している)ことを解説いたしました。

では証拠としての役割はいかがでしょうか?

実印などで押印された契約書であれば証拠としてわかりやすいですが、電子ファイルの場合は実印での押印はされませんので証拠としての役割に不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

この点が紙での契約(書面契約)と電子上での契約(電子契約)の大きな違いであり、電子契約の導入を躊躇う要因のひとつかと思います。

前述しましたとおり、電子契約で締結した電子契約書も法的証明力・証拠力をもちます。

電子契約締結時に施される電子署名が、書面における押印に代わり法的証拠力を持つものとして認められているからです。

それでは次に、電子契約の証拠力についても詳しく解説したいと思います。

繰り返しになりますが、電子契約の証拠力として使われているのが「電子署名」です。

電子契約は電子署名によりその契約の真正性を証明することができます。

電子署名がどのように証拠として認められているかについてわかりやすくご案内いたします。

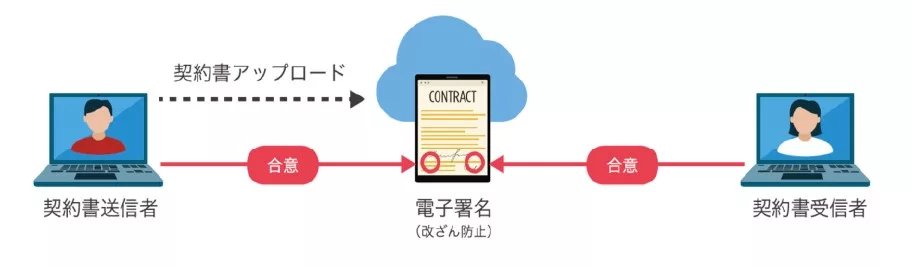

電子契約の仕組み

電子契約で、契約に法的効力をもたらせる仕組みを実現しているのが、電子署名の技術です。

電子署名とは

電子署名とは、電子ファイルへ施される電磁的な記録のことをいいます。

“電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。” 引用元 | e-GOV法令検索

電子署名に求められる要件は、電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律)に規定されており、

電子署名法第三条では以下のように電子署名の役割について定めております。

電子署名法の実際の条文を引用します。

簡潔にいうと、「本人による電子署名が行われている」なら「成立したものとする」 ということです。

・本人の押印=本人の意思で押印されたという推定

書面契約でいえば、「本人(又はその代理人)」の「署名又は押印」があるなら「成立したものとする」とされており(民事訴訟法第288条4項)、関係性としては類似していることがおわかり頂けるかと思います。

この証拠として認められる考え方を「二段の推定」といいます。

次の二段階での推定がはたらくためです。

・正しく契約が成立したものであるという推定

ここでの一段目の推定ですが、通常印鑑(印章)は第三者が勝手に押印できないよう大切に扱われているものという経験則が前提としてございます。

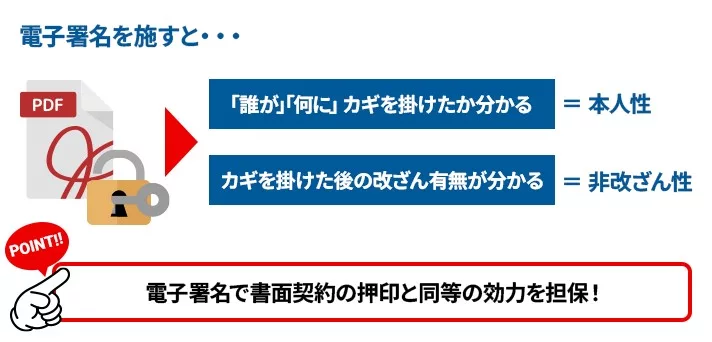

電子署名の場合に当てはめますと、その電子署名が、確かに本人により行われているかどうか(本人性)と、悪意のある第三者が介入せず当事者間の中で確かに行われた契約であるか(非改ざん性)が推定効が発生するポイントとなって参ります。

※推定効:契約書などが「真正に成立したものと推定できる」状態であること。

電子署名の仕組み

電子署名で本人性・非改ざん性を証明できる仕組みについて簡単に説明しますと、電子署名には、公開鍵暗号方式による暗号化が用いられております。

公開鍵暗号方式とは、第三者に見られないように内容を暗号化したデータを、自分だけがもっている鍵(秘密鍵)と相手側に手渡した鍵(公開鍵)を用いてお互いの間のみでやり取りしていく方法です。

暗号化を行う秘密鍵と対になる公開鍵以外では復号化できないという関係性を活用することで、本人性を証明する仕組みとなっております。仕組みとしては、まず送信者は秘密鍵を使って書類に暗号化(箱にカギをかけるようなイメージ)を行い、秘密鍵と対になる公開鍵を受信者に渡します。その後、受信者はその公開鍵を使ってその書類を確認します。

このように公開鍵暗号方式を用いることで、「誰」がその書類にカギを掛けたのかが明確になります(本人性)。

また、その書類は公開鍵を渡された受信者以外は確認できませんので、第三者による改ざんがされていないこと(非改ざん性)も証明できるのです。

電子署名について、ここまでをまとめます。

・電子署名とは、電子ファイルへ施される電磁的な記録でその要件は電子署名法に定められている

・電子署名には公開鍵暗号方式による暗号化処理が採用されており本人性・非改ざん性の証明を実現している

・電子契約における電子署名の役割は、書面契約での押印にあたり、本人の意思を推定する上で重要な役割を果たしている

電子署名についてもっと詳しく知りたい方へ、電子署名の概要をまとめたガイドブックを無料で差し上げております。

ご興味のある方は以下ボタンより資料をご請求ください。

資料:図解!電子署名の仕組み

電子署名法とは

電子署名法とは、書面契約の署名捺印に代わり電子署名による契約締結の法的効力を定める法律で、電子契約の法的根拠ともいえる法律となります。

重要となる条文は2条と3条にまとめられており、この2つの条文により、電子契約の法的効力について整理することができます。

詳しくは下記のコラムで解説しておりますのでご参照ください。

また、電子署名法の法的効力については、総務省・法務省・経済産業省の連名でQ&A形式でも解説されております。 (参考)利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A) (参考)利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)

電子署名の2つの方法

電子署名には、署名方法が2種類ございます。

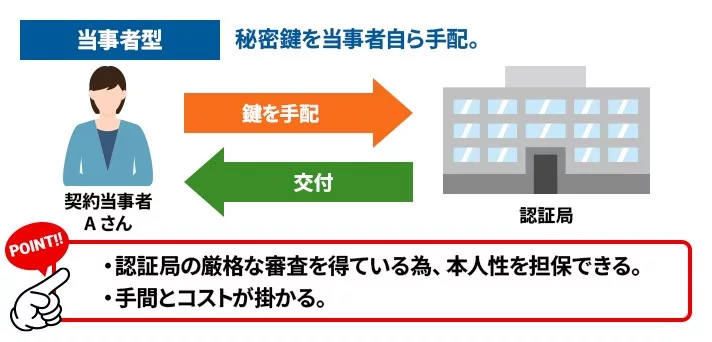

当事者本人が署名に必要な秘密鍵(署名鍵ともいいます)を用意する当事者型と、事業者の用意する鍵を本人の意思のもと使用する立会人型(事業者型)です。

それぞれの特徴と違いについて確認しておきましょう。

<当事者型>

当事者型の電子署名では、契約当事者が自ら電子契約に必要な秘密鍵署名鍵を手配します。

当事者が用意した秘密鍵署名鍵によって行う電子署名であるため、当事者型電子署名とよばれます。

特徴としては、署名を行った本人性が明確になるという点がございます。

一方で契約手続きに必要な秘密鍵署名鍵の手配などで時間や費用を負担しなければなりません。

この点をうまく解消しているのが次に紹介します立会人型の電子署名です。

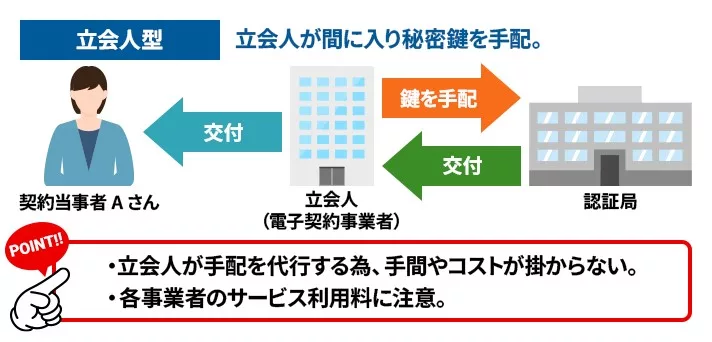

<立会人型>

立会人型の電子署名は、契約当事者に代わり電子署名のサービス提供事業者が鍵の手配を行い、契約当事者の指図の元で署名を行う電子署名の方法です。

事業者が手配する秘密鍵署名鍵による署名である事から事業者型の電子署名とも呼ばれます。

特徴としては、署名に必要な手続きを事業者が行っているため、契約当事者は効率良く電子契約での締結を進められます。

また秘密鍵署名鍵の手配や更新にかかる費用も発生しませんので経済的に利用する事ができます。

事業者へのサービス利用料や署名数に応じた従量課金などはございますが、当事者型に比べ安価に提供されている事が多いです。

電子契約のメリット

契約としての法的効力が認められており、電子署名により証拠力も認められる電子契約。

法的にも安心して利用できるのであれば試してみたい、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

電子契約を導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

代表的なメリットとしては、「契約業務の効率化」と「コストの削減」 がございます。

【代表的なメリット】

-

契約業務の

効率化契約書の製本や郵送などの作業、

押印のための出社は必要ありません。 -

コストの削減印紙代や郵送費、保管費用などは不要。

契約業務の大幅なコスト削減。

電子契約の詳細は以下コラムでも解説しておりますので合わせてご覧ください。

書面契約との違い

書面での契約の場合は、契約書を印刷して製本し、双方が押印を行う為に郵送でやり取りをしたりと、時間や手間を必要としておりました。

電子契約で締結した場合、印刷や製本をする必要はございません。電子署名が法的な証拠力となりますので押印も必要なくなります。

契約締結にかかる時間は大幅に削減され、業務効率化を進めることができます。

また、紙の契約書には印紙税が必用となる場合がございますが、電子契約の場合は課税文書に該当しませんので印紙代を削減することができます。

双方で郵送をしていた郵送代や締結後の保管にかかる費用も削減することができます。

契約締結のスピードも各段にあがってますので関わる人件費も低減することができるでしょう。

その他にも、契約の締結漏れや更新漏れを監視し防ぐことができ、機密性の高いクラウド上での管理により紛失や漏洩といったリスクも低減できます。

電子契約のコスト削減効果

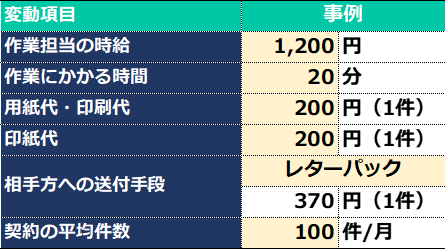

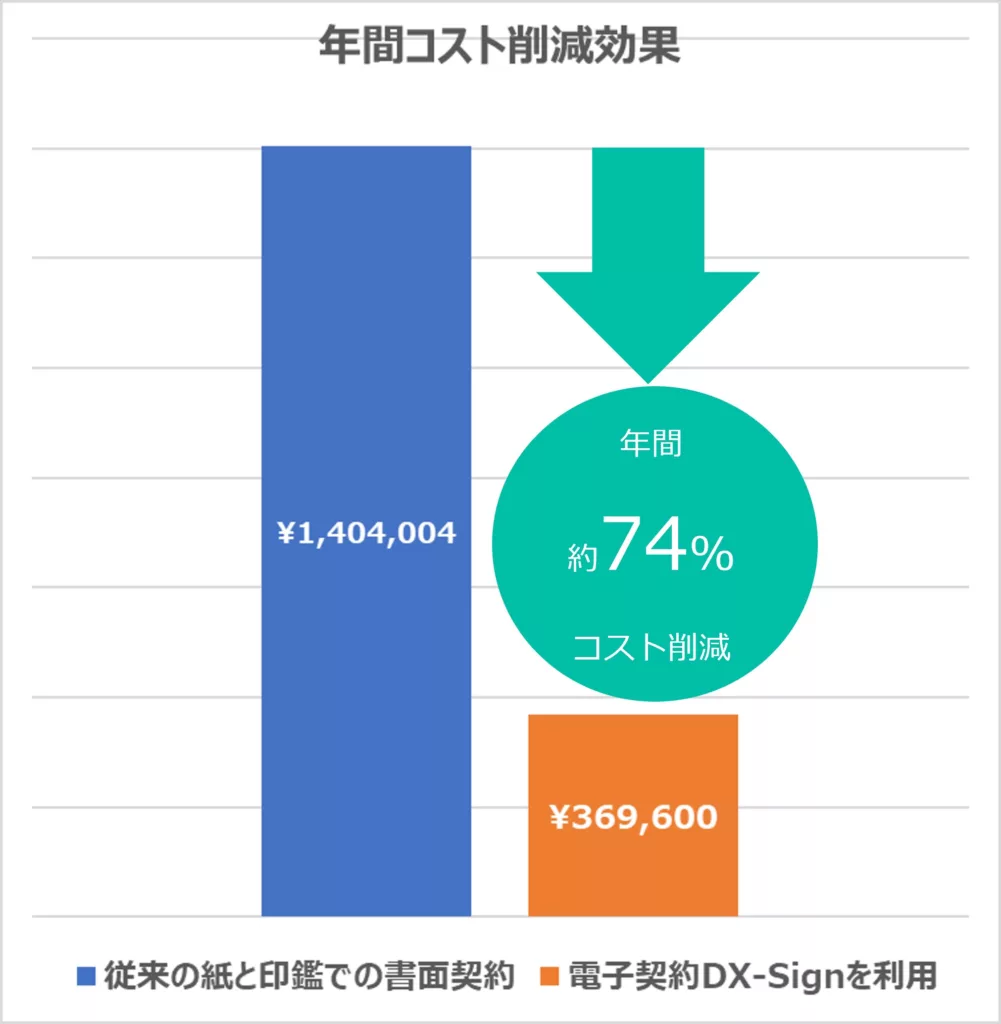

それでは電子契約の導入によって、具体的にどの位のコスト削減効果を得られるのかシミュレーションしてみましょう。

紙を印刷して書面契約を取り交わす場合、作業に関わる人件費・用紙代や印刷代、行政への税金の支払としての印紙代、そして双方が押印をする為の郵送代などが必要となります。

例えば月に100件の契約を取り交わす際には次のような項目からコストを算出することができます。

図)書面契約の場合に発生するコスト

図)書面契約と電子契約の年間発生コスト比較

この事例の場合、書面契約でのコストは年間で¥1,400,000を超えます。

一方で電子契約サービスを利用した場合ですが、電子契約DX-Signであれば月額費用が¥8,000と電子署名での送信費用¥200から算出できます。

同じ事例の場合であれば、電子契約DX-Signで契約締結を行うコストは年間¥369,000ほどです。

比較しますと年間で74%ものコスト削減効果を得られることがわかります。

電子契約で締結した文書であれば印紙代が不要になるというのも大きなポイントです。

電子契約で印紙代が不要になる理由については、以下コラムにてご紹介しておりますので合わせてご覧ください。

電子契約を知るうえで押さえておくべき法律

電子契約が実現できた背景として、前述した電子署名法をはじめとした、デジタル化への各種法整備があります。

電子署名法のほか、大切な法律について確認してみましょう。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データとして保存することを認める法律です。

対象となる書類は、法人税法や所得税法に関連する帳簿類となります。

e-文書法と同様に、書類を電子化して保存しておくことを認める法律には違いはありませんが、電子帳簿保存法の対象となる書類は国税関係に限定されます。

電子帳簿保存法に対応することで、経理業務のデジタル化や効率化が図れます。

なお、法改正の中で、電子取引について、電子データの保存が必要となってくる点において事前の準備や対応が求められております。

電子取引データの保存においては、文書管理機能も充実しているDX-Signのようなツールを活用することをおすすめいたします。

(参考)国税庁|電子取引データの保存方法

電帳法について詳しく知りたい方は以下コラムもご参考ください。

e-文書法

e-文書法とは、正式名称ではなく通称で、2つの法律の総称として使われている言葉です。

e-文書法における2つの法律とは、次の法律を指します。

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

この法律により、書類を電子化して保存しておく事が可能となっております。

対象となる書類は例として、注文書・契約書・見積書・請求書・納品書・領収書などがあげられます。

(参考)ビジネスメンター株式会社|e-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定

法律の改正後も電子契約化できない契約書

電子署名法やe-文書法などデジタル化に関連する法改正が整備され、ほとんどの契約書は電子契約書として対応できるようになりました。

しかしながら、電子契約書として対応できない契約書も一部ございます。

「書面が必須とされている」「電子化するには相手の承諾や希望を必要とする」といった場合があげられます。どのような契約書が、どのような法律によって電子化できないとされているのか解説いたします。

書面化が必須の義務とされる契約書(2024年最新情報)

まずは契約締結にあたって、書面化が必須の義務と法律で定められている場合です。

根拠法令と合わせてご確認ください。

根拠法令につきましては、引用している法令も参考までにご紹介いたします。

①事業用定期借地契約

こちらは借地借家法の第23条にて「借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。」と定められており、書面での締結が必要です。

(参考)e-GOV法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」

※公正証書とは、法的行為に対して内容を証明するための書類で、公的資格を持つ公証人が書証として作成する文書をいいます。

②企業担保権の設定又は変更を目的とする契約

こちらも「企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。」と企業担保法の第3条に定められており、公正証書化する義務がありますので電子契約化が2024年時点でできません。

(参考)e-GOV法令検索「企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)」

③任意後見契約書

任意後見契約に関する法律第3条では、「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」と定められております。

こちらも公正証書化する必要がある書類で、電子契約化ができない契約のひとつとなります。

(参考)e-GOV法令検索「任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)」

このように、公正証書によって契約を締結するよう法律で定められている契約書は現状、電子契約書としては取り扱いができず、書面契約が必要となっております。

④特定商取引法の契約書面

消費者の利益を守ることを目的とした法律に特定商取引法がございます。

特定商取引法とは、事業社による違法・悪質な勧誘行為や広告について規制しており、代表的な例としては、訪問販売や通信販売における消費者トラブルなど、事業社と消費者間でトラブルを生じやすい取引を対象としてルールが定められております。

そのルールの中で、消費者保護の観点から、契約締結時における書面交付が義務付けられております。

対象となる取引は次のとおりです。

・訪問販売

・電話勧誘販売

・連鎖販売取引

・特定継続的役務提供

・業務提供誘引販売取引

・訪問購入

詳細は消費者庁ホームページの「特定商取引法ガイド」をご参照いただければと思います。

(参考)特定商取引法ガイド

特定商取引法に関しては、電磁的な方法で行うための法案は可決されておりますので、今後、電子化におけるその要件に注目が集まって参ります。

政府では「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」で電子契約化に向けた検討を進め、2023年6月、契約書面等の電子化が解禁されております。

(参考)消費者庁「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」

なお、「契約書面等の電子化」の詳細は、特商法改正のコラムで詳しく解説しております。合わせてご覧ください。

当サイトでは引き続き、書面の電子化に関する法律の内容や、改正後の運用面のポイントなど最新情報を発信してまいります。

また、特商法改正に伴う、契約書面等の電子化に関するご相談も随時受け付けております。

ご相談は無料です。以下よりお気軽にご連絡ください。

契約の相手方からの承諾や希望が必要となる契約

電子契約としての対応は可能でありながら、契約相手方側からの承諾や希望・請求を要件としている契約もございます。

例えば、建設工事の請負契約書では、建設業法の定めにより相手方の承諾が必要となっております。

その他、宅地建物の売買・交換の媒介契約書においても、宅建業法の定めにより相手方の承諾が必要となります。

相手方が希望した場合、としているものもございます。雇用契約書と合わせて提示されることが多い、労働条件通知書の書面は、労働基準法の定めにより電子化は相手方の希望を要件としております。

労働条件通知書に関する基本知識は以下コラムにてご紹介しておりますので合わせてご覧ください。

このような、契約の相手方からの承諾や希望が必要となる契約書・書類については、相手方へも電子化のメリットを充分に伝えることでご理解はいただきやすいです。

電子化の推進でお困りな際は、電子契約DX-Signのお問合せ先までご相談ください。

導入前のよくある質問

DX-Sign導入前によく挙げられる質問をご紹介します。

Q1:導入にあたり、過去の紙の契約書はどのように管理しますか。

A:電子契約を導入した場合に管理する契約書には次のようなものがございます。

・電子契約で締結する契約書

・電子契約導入後も紙で締結する契約書

・過去に紙で締結し保管の必要がある契約書

それぞれ管理台帳を用意して保管する方法もございますが、電子契約サービスの中には紙の書類をインポートして管理できる機能が使えるサービスもございますので活用してみるのも良いでしょう。

ご利用される電子契約に紙の契約書もインポートして管理する事で管理対象を一元管理する事ができますし、書類保管のスペースも削減していく事ができます。

Q2:導入後、企業側で対応が必要なことはありますか。

A:必要に応じ社内の各規定の改定を行いましょう。

印章の管理と利用について定める印章管理規定や社内の押印に関わる決裁ルートなどを決めている規定や規約は、電子契約での締結の際にどのようにすべきか予め整理しておく必要がございます。

また社内で取り交わされる数々の契約書を初めからすべて電子化するのではなく、どの書類から電子化すべきかを決めておくようにしましょう。その後、社内外へ運用方法の説明を行います。

これらの対応へのサポートを提供している電子契約サービスもございますので、サポートを受けながら進めていくと良いでしょう。

Q3:契約する件数が少なくても導入のメリットはありますか。

A:はい、ございます。ただし、メリットと感じるかどうかはお客様のご状況によって異なります。

契約締結にかかるコストには、紙代・印刷代・郵送代・印紙代などのほか、関わる人員の人件費も含まれます。

電子契約で締結する場合には紙や印紙は不要となり、郵送でのやり取りも必要ありません。

更に締結にかかる時間はわずか数分に短縮できますので、コストを総合的に判断してメリットがあるか検討してみると良いでしょう。

また電子帳簿保存法の改正に伴い、電子で受け取った書類は電子で保管しなければなりません。書類の電子化の動きは今後ますます広がっていきます。

電子化への第一歩として最低限のシステムは必要になるでしょう。

電子契約DX-Signでは、紙での締結における現状をヒアリングした上で費用対効果をシミュレーションさせて頂いております。

合わせて電子帳簿保存法への対応や社内のDX推進におけるコンサルティングも実現可能です。

気になる方は是非一度お問い合わせください。

Q4:相手先企業に使い方を説明する自信がありません。

A:DX-Signがご提供する無償サポートをぜひご活用下さい。社内で電子契約システムを操作される方へはもちろん、相手先企業様へ使い方の説明をさせていただきます。

お電話で直接お問い合わせをいただく事も可能ですし、オンラインでの説明会の開催や専用のマニュアル提供なども承っております。

Q5:解約後、これまで締結してきた契約書は消えてしまいますか。

A:はい。解約後は締結した書類のダウンロードができなくなりますので、事前に各自でダウンロードいただくようお願いしております。

また、電子契約で締結したPDFファイルには電子署名が施されておりますので、電子署名の有効期間内であれば有効な署名として然るべき方法で保管しておくと良いでしょう。