☑ 契約締結

契約締結がラクになる!

業務効率化とコスト削減を実現

わずか1分で締結完了、業務時間を大幅に短縮

オンライン契約締結ソフト、「DX-Sign」

オンライン契約ソフト「DX-Sign」とは?

シンプルでわかりやすい。充実機能で低コスト。

契約締結における課題をまるっと解消できる電子契約サービスです。

いつでも、どこでも、ハンコ不要で契約締結を行うことができます。

電子契約とは?

インターネット上で完結できる契約手続きだから、

「ハンコ不要」「業務効率向上」「コスト削減」に貢献!

契約書ファイルへかんたんに電子署名を付与。

相手方も面倒な登録手続きなど一切不要。

パソコンやスマホがあれば、どこでも契約を結ぶことができます。

契約締結とは?

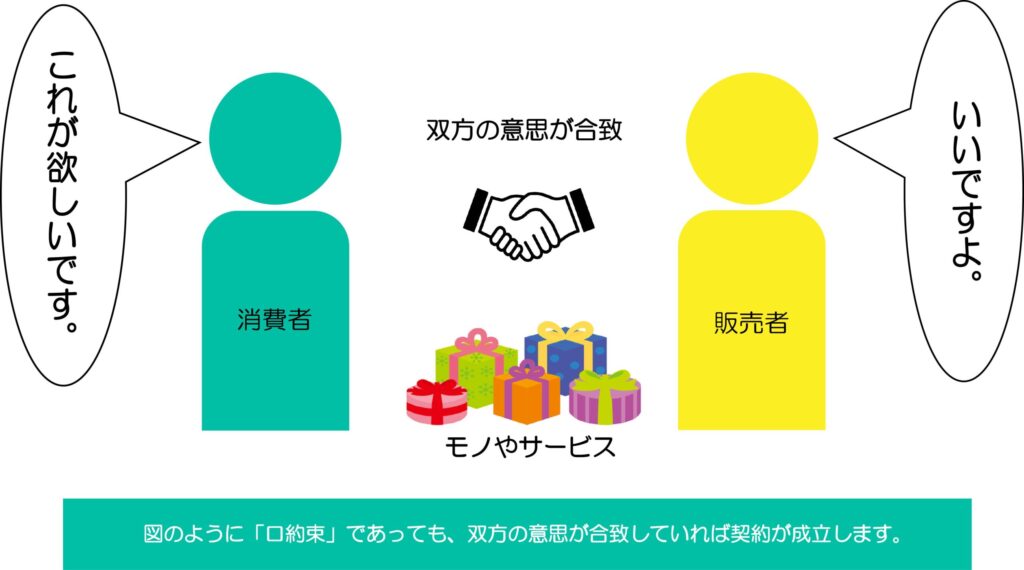

申込と承諾、当事者双方の意思が合致することで法的効力を認める仕組みが契約締結です。

原則、契約締結は口頭であっても認められます。

図:口頭による契約締結のイメージ

書面契約と電子契約

冒頭の通り、本来、口頭でも認められている契約締結でございますが、契約には当事者の権利と義務が伴います。

その権利と義務において万が一、トラブルが発生した場合に解決する手段や裁判所等への証拠資料として必要なのが「契約書」です。

契約書を用いた契約締結の方法は大きく二つございます。

書面契約:書類を印刷し当事者双方の署名捺印や記名押印により契約締結します

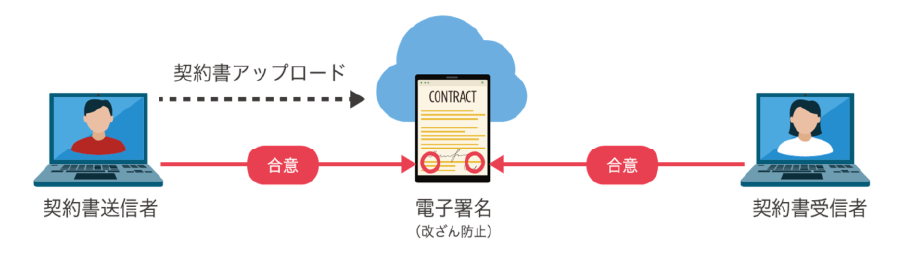

電子契約:クラウド上にPDFファイルをアップロードし電子署名を施すことで契約締結します

従来、書面契約による契約締結は、書面を印刷して製本し、双方の捺印を押す形で時間やコストが必要でした。

一方、電子契約ならオンライン上で「わずか1分で締結完了」できます!

また、電子契約では、電子署名の「本人性」と「非改ざん性」の証明によって

契約書の法的効力が担保されますので、書面ではなくても安心して契約を成立させることができます。

電子署名の「本人性」と「非改ざん性」の仕組みについては、以下でそれぞれ解説いたします。

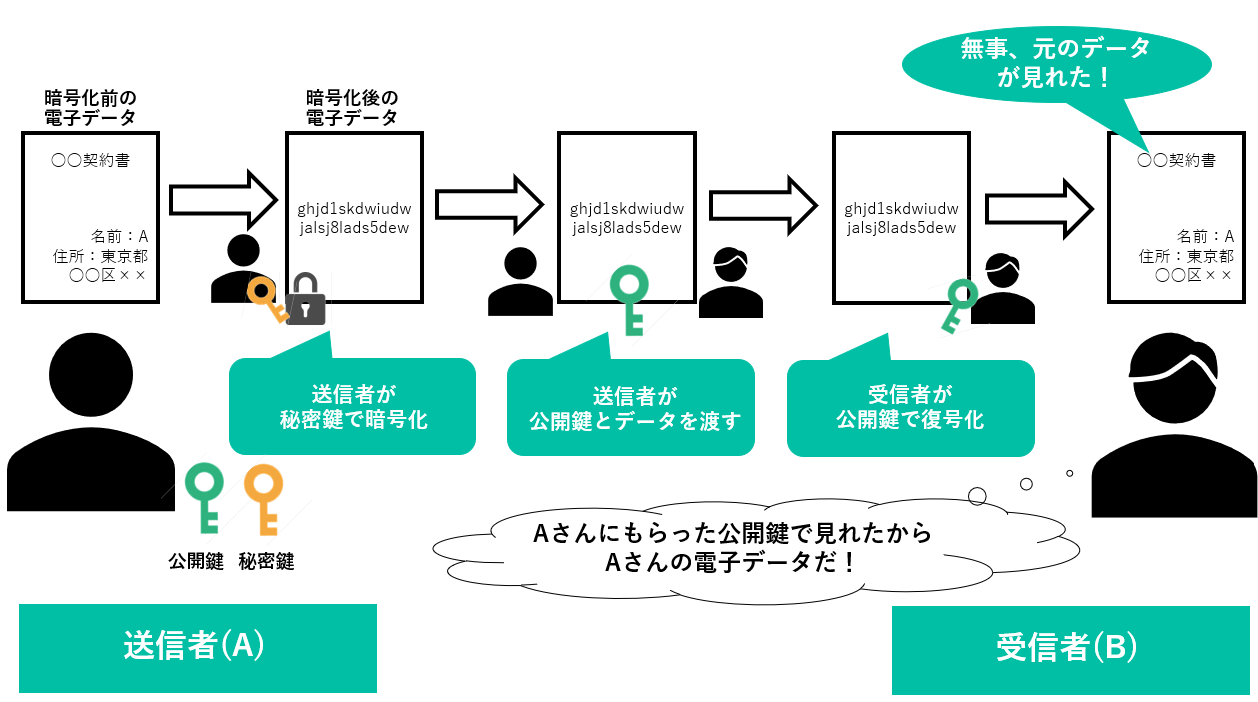

電子署名で「本人性」を証明する仕組み

公開が祈願号方式という技術が電子書類の「本人性」を証明しております。

具体的には「公開鍵」と「秘密鍵」というふたつの鍵があるのをイメージしてください。

この「公開鍵」と「秘密鍵」というふたつの鍵は常にペアになっております。

Aさんの秘密鍵でカギをかけたのなら、Aさんの公開鍵でしか開くことができません。

同じく、Bさんの秘密鍵でカギをかけたのなら、Bさんの公開鍵でしか開くことができません。

そして秘密鍵は、その名前のとおりその本人しか保有していない秘密の鍵となります。

一方、公開鍵は誰でも入手はできますが、開けることができるのはペアになっている

秘密鍵で閉じられたカギのみです。

この仕組みによって、カギをかけたのは誰か、

そして誰のカギで開けられるのか、といった事が確認できます。

この確認によって、カギをかけた本人、すなわち本人性を証明することができております。

図:公開鍵暗号方式による証明のイメージ

電子署名で「非改ざん性」を証明する仕組み

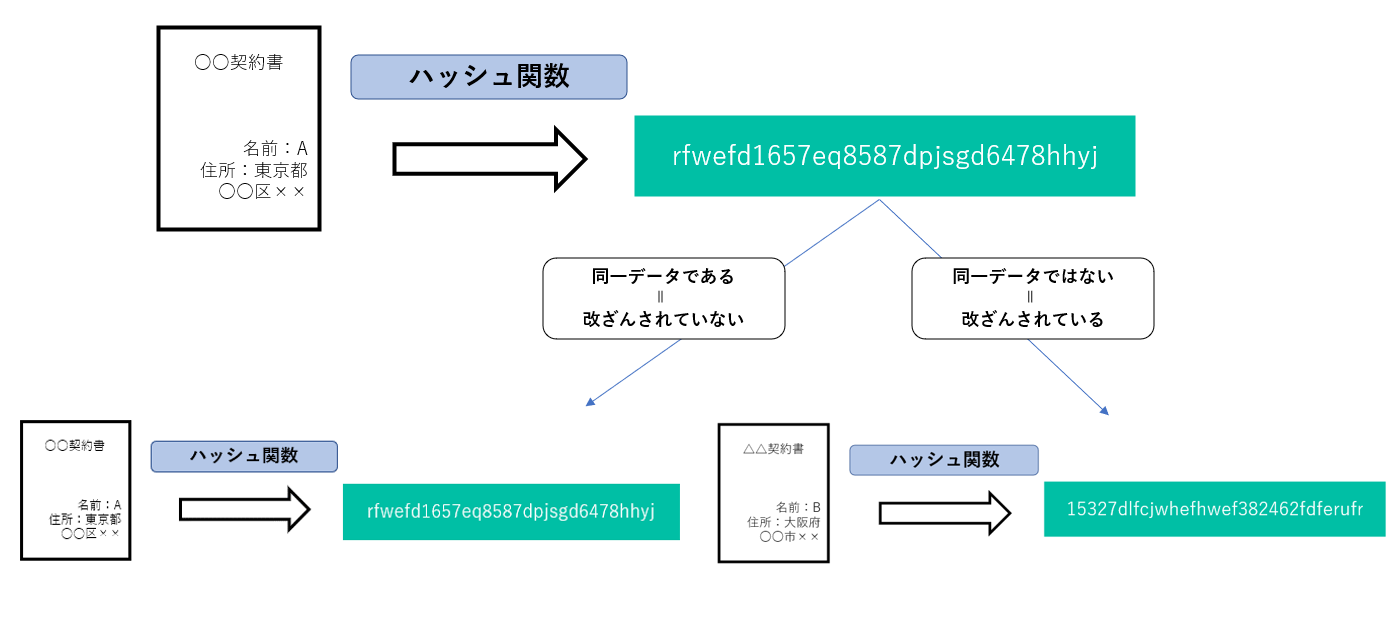

「非改ざん性」の証明には「ハッシュ関数」と「ハッシュ値」が使われます。

ハッシュ関数とは、電子文書等に対し、

それぞれ決まった長さの異なる値を算出する関数です。

そして、ハッシュ関数によって算出された値が「ハッシュ値」です。

ハッシュ値の特徴は、元のデータが少しでも違う場合、異なるハッシュ値となるという点です。

言い換えれば、ハッシュ値が同じであれば、元のデータは同じである、といえます。

こうして電子文書の「非改ざん性」を証明することができます。

図:ハッシュ関数による証明のイメージ

契約締結の課題を解消する電子契約、

導入検討する際のお悩みはございませんか?

-

☑ 導入費用が高いし、使いこなせるか不安。オプション追加で思ったより費用が・・・。

DX-Signは導入費用不要で無料で使える電子契約サービスです。

-

☑ どんな機能が必要かわからない。プランも複雑で選びにくい。

DX-Signなら充実機能のすべてを利用可能、プラン選びで迷う必要はありません。

-

☑ 契約締結に使うからセキュリティがしっかりしているサービスが良い・・・。

最新のセキュリティ技術で大切な契約書類をお守りいたします。電子署名法にも準拠した電子契約サービスです。

DX-Signをお勧めする理由

関連情報

契約締結日はいつにする?

契約締結の際には、双方の権利や義務、履行されなかった場合の対応など

確認すべき項目は多数ございます。

確認項目の中で、どう決めたら良いか悩ましいものに「契約締結日」がございます。

契約締結日は契約当事者間でそれぞれ確認しあって決めますが、大きく5つの決め方に分類されます。

①契約期間の初日

②最初に当時者が契約書に署名した日

③最後に当時者が契約書に署名した日

④基本的な条件に双方が合意した日

⑤全ての関係者の社内承認が完了した日

どの日付を採用しても構いませんが、契約内容に合わせてしっかり双方確認して決めるようにしましょう。

以下のおすすめ資料、おすすめコラムでも詳しく解説しておりますので是非ご参照ください。